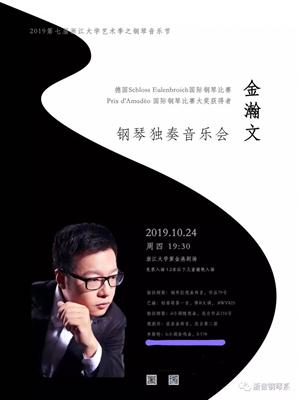

金瀚文钢琴独奏音乐会

发布时间:2019-10-19留德钢琴家金瀚文博士,浙江音乐学院钢琴系讲师。

1983年出生于上海,4岁开始习琴,曾师从吴乐懿、陈庆峰、苏彬、杨韵琳和Bernd Goetzke等教授。先后毕业于上海音乐学院和德国汉诺威音乐、戏剧与媒体学院。获德国演奏专业最高文凭。

奥地利钢琴大师巴杜拉—斯柯达与钢琴大师傅聪先生曾评价金瀚文为“来自中国的巴赫专家”;德国汉诺威Bernd Goetzke教授称赞其是一位具有深刻思想内涵的音乐家。

曾参加并获得德国Schloss Eulenbroich国际钢琴比赛和Prix d'AmadèO国际钢琴比赛大奖等多次国内外钢琴比赛奖项。演奏足迹遍及德国、奥地利、西班牙、波兰、日本等国家及港台地区,数次演出被德国著名古典音乐电台WDR、波兰电台以及上海人民广播电台实况转播。曾与俄罗斯大提琴大师Leonid Gorokhov、法国当红小提琴家Solenne Paidass、著名指挥家傅人长、石叔诚及深圳爱乐乐团、厦门交响乐团和上海爱乐乐团合作演出协奏曲。

2015年7月受上海“星广会”之邀,在上海音乐厅与著名竖琴演奏家陈妤颖合作改编的钢琴与竖琴对话版的“哥德堡变奏曲”成功举行了世界首演,并取得了业界高度好评;2016年8月受邀在中山文化艺术中心再次演奏此作;同年受邀赴台湾艺术大学讲学并成功举办独奏音乐会;2017年5月在上海交响乐团演艺厅举办独奏音乐会,音乐会实况登陆上海人民广播电台,受到了古典乐迷的高度称赞;2018年9月,再次在上海音乐厅举办个人独奏音乐会之《巴赫与拉赫》作品专场;在此期间,多次在国内专业音乐学院及附中举行巡演,是一位常年活跃在专业舞台的钢琴演奏家,其庞大的作品量以及细致入微的音乐处理赢得了业界一致好评。所教授学生成功考入美国朱莉亚音乐学院、柯蒂斯音乐学院、德国慕尼黑音乐学院等著名高等音乐学府;多次担任国内外钢琴比赛评委。

Brahms Piano Rhapsody op.79

《钢琴狂想曲op.79》是由勃拉姆斯于1879年创作,是勃拉姆斯鼎盛时期创作的钢琴独奏作品,也是勃拉姆斯所有钢琴曲中被演奏最多、最具有勃拉姆斯风格的作品,更是学习和研究勃拉姆斯不可或缺的作品。勃拉姆斯原本将作品命名为“Klavierstücke”(钢琴曲),最后在友人的建议下才改为“狂想曲”。

No.1《b小调狂想曲》是混合三段式结构,用Agitato开启激动的情感,所以开头是气势磅礴的主题,犹如暴风雨即将来临般。

No.2《g小调狂想曲》是一首热情洋溢又情感内敛的作品。它充分体现了勃拉姆斯那魁梧粗壮的外表下隐藏着与外表完全不符的个性,既激昂冲动又敏感温柔羞涩。勃拉姆斯性格的两重性在这首作品中得到了完美的平衡。

J.S.Bach Partita no.1

帕蒂塔,是巴赫为古钢琴创作的一套组曲,遗留下来的共7首。第一首完成于1726年;此后,到1731年为止陆续完成了其它各曲。在意大利语中,帕蒂塔是变奏曲之意,十七世纪才有组曲之意。意大利风格的组曲,是对各类舞曲的组合,Partita 的键盘作品于十七世纪至十八世纪间在德国发展,由巴赫推向高潮,这类浅显的舞曲在他手里升华为艺术精品。后人因巴赫此前作有“英国组曲”、“法国组曲”,也称这部组曲为“德国组曲”。德国组曲比前两套组曲形式更多样,音乐素材更丰富,情感更深沉细腻。

第一首降B大调Partita有6个部分组成:前奏曲,阿勒曼德舞曲,库朗特舞曲,萨拉班德舞曲,小步舞曲,基格舞曲。

前奏曲Praeludium:由声乐作品的引子发展而成,自由,带有即兴性,幽雅,含蓄,慢慢拉开帷幕。

阿勒曼德舞曲 Allemande :原意是“德国风”或“德国舞曲”,大都以复调手法写作,稳重端庄。不过这首是例外,轻快,流畅,似山间的清泉,叮咚作响,潺潺流淌。

库朗特舞曲 Courante :原意指奔跑,有法国式与意大利式两种。法国式一般为多声部,精致而沉重。意大利式的轻巧快速。这首是意大利式的。

萨拉班德舞曲 Sarabande :西班牙舞曲,字面意思是“神圣的进行”。在组曲中巴赫稍以夸大,当做慢板乐章,强调抒情的性格,深刻的情感。

小步舞曲 Menuet :小巧玲珑,是洋溢着路易十四时代那种优雅的宫廷气氛的舞曲,性格单纯、沉着而高雅,中庸速度。

基格舞曲 Gigue :又译“吉格舞曲”,一般放在组曲末尾,有终曲强烈的性格。速度快,气氛明朗,节奏强烈,这种舞曲相当于奏鸣曲中的终曲,在组曲中极富变化,最具技巧味。

Brahms Capriccio, D Minor op.116 no.7

作品116号是勃拉姆斯于1892年撰写的一套七首钢琴独奏作品集,全部名为Capriccio或者Intermezzo,并于1893年首次在维也纳首演,然后在伦敦首演。勃拉姆斯晚年时,亲近的朋友相继故去,使他在情感上受到了一定的刺激,孤独和郁闷的心情常常缠扰着他,每当回忆起与好友们相聚的美好时光的时候,处于职业习惯的勃拉姆斯会随手记录当时的生活情感,用自己精湛的钢琴技艺流露出来,也可以说是其晚年对音乐的随想。编号116至119的四套钢琴曲集是勃拉姆斯这一生蕴意最深的作品。

Debussy preludes II(no.1, no.10)

德彪西的24首钢琴前奏曲,分为两册各为12首,在《前奏曲第二册》之后,德彪西以《练习曲》结束了其钢琴创作。前奏曲灵感来源的领域不仅给人以丰富的地理上的联想(苏格兰、西班牙、希腊、意大利),还更多地展示了自然元素(风、暴风雪、太阳)及人类古代文明的追思,体现了德彪西极其敏锐地艺术感受力。

前奏曲第二册第一首 雾

前奏曲第二册第十首 埃及古壶

Liszt Piano Sonata in B minor S.178

《B小调钢琴奏鸣曲S.178》是李斯特于1853年完成的独奏钢琴奏鸣曲,并于1854年出版。《B小调钢琴奏鸣曲 S.178》在钢琴文献中地位显赫,在十九世纪钢琴文献中占有里程碑式的特殊地位。这部传世巨作,不仅开创了单乐章奏鸣曲式的先河,其无处不在的主题变形技法和双重奏鸣曲式功能,庞大而复杂的结构,殷实的内容和色彩斑斓的和声语汇,都为我们的解读与演释提供了广博的空间。这首奏鸣曲采用了“浮士德”的故事为题材,阐述了希望与绝望,爱与恨,天堂与地狱,神与魔,人性的善与恶等,既深刻的反映出作者个人世界观中的矛盾,也深刻的反映了这时欧洲知识分子浪漫主义思想意识中的矛盾。音乐内容深刻曲折,音乐结构和音乐陈诉逻辑极为复杂,较为集中地体现着李斯特音乐创作地特征和风格。