琴韵沐心 | 党员教师黄翔倾情讲述中国传统民族音乐,开启“声”动心弦的思政课堂

发布时间:2023-11-17

12月4日,“琴韵沐心”钢琴思政课第十一期在钢琴系301排练厅举行。本次活动由钢琴系副教授、主课教研室副主任、预备党员黄翔老师主讲,研究生李小玲助讲演奏。钢琴系党总支书记、副主任崔洁,教师党支部教师以及研一学生参加。

本次思政课教学巧妙地植入音乐文化资源,以钢琴作品《乌苏里船歌》为切入点,详细讲述传统民族文化中的音乐语言以及演奏要点,旨为厚植其热爱家乡、热爱国家的博大情怀,渐进式地孕育学生的学科核心素养,涵育其适应未来社会发展的必备品格与关键能力,让思政课堂成为有知识、有思想、有灵魂的“道”“情”复合场。

观摩学生表示:通过这节思政课是我们感悟到了中华文化的博大精深,体味了民族音乐文化的当代价值,未来将积极参与文化创造性转化与创新性发展的实践中,努力做传播中华文化的使者。

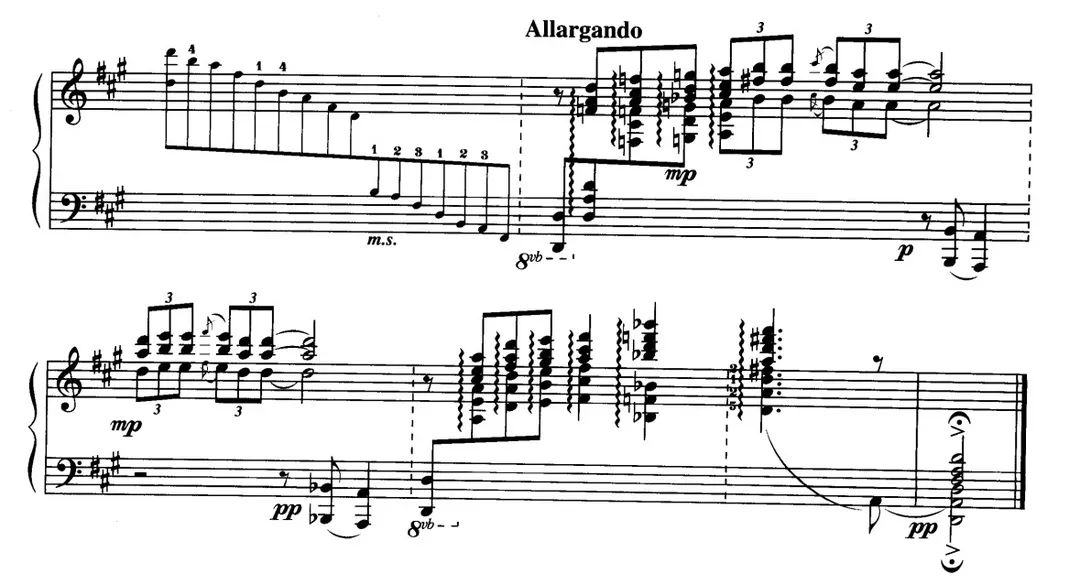

钢琴曲《乌苏里船歌》

由脍炙人口的传统民歌衍变到钢琴改编曲

民歌《乌苏里船歌》由赫哲族的传统民歌《狩猎的哥哥》《回来了》《等阿哥》的曲调内容上改编而来,经过多年发展已经成为赫哲族的文化象征,具有非常突出的民族文化色彩。我国著名钢琴作曲家陈铭志对这首民歌进行艺术创作,最终将其转变成为了同名钢琴曲。

陈铭志先生在具体改编时,保留了原来民歌曲目的旋律内容,同时充分发挥钢琴艺术体系的和声色彩和多变织体,使得整部音乐作品具有了更强的生命力和渲染力。

立足于整部作品来看,这部作品不仅仅实现了西方作曲技法的融合,同时还凸显出我国传统民族音乐艺术元素,具有显著的音乐艺术审美价值。

传统民族音乐中的创作特色以及音乐语言魅力

民族调式与旋律线条的结合。钢琴曲《乌苏里船歌》采用了传统的五声调式,并且创作者对该曲的调式进行了中西方风格的结合,在传统的五声调式中加入了一些西洋钢琴音乐特有的创作和表现手法,使这首曲子变得更加丰富、细腻。黄翔老师在课堂中讲述道:“《乌苏里船歌》本身是对民族音乐的传承,具有独特的中华民族式的审美特征。曲中的一个固定的主旋律,并以四度和六度音程来衬托,这种旋律表现方式本身也是一种音乐语言,从而促使情感的表达丰富动人,民族意韵也更加凸显。”

丰富的织体与节奏。《乌苏里船歌》钢琴曲的织体运用极具民族特色,曲中的引子部分是中国乐曲典型的散板,形散而神不散,声音由近及远,并大胆地运用了平行八度和声,描绘出缥缈的意境。

除此之外,作曲家还适当地简化了主体旋律低音、填充了中音声部,这种复调处理方式具有浓厚的民族音乐的语言特色,并且对表现该曲的意境具有显著效果,深化对作品内涵的诠释。

文字|李小玲

编辑|王子涵

责编|王洪欢

终审|崔 洁